【本要約】限りある時間の使い方/人生に準備期間やリハーサルはない

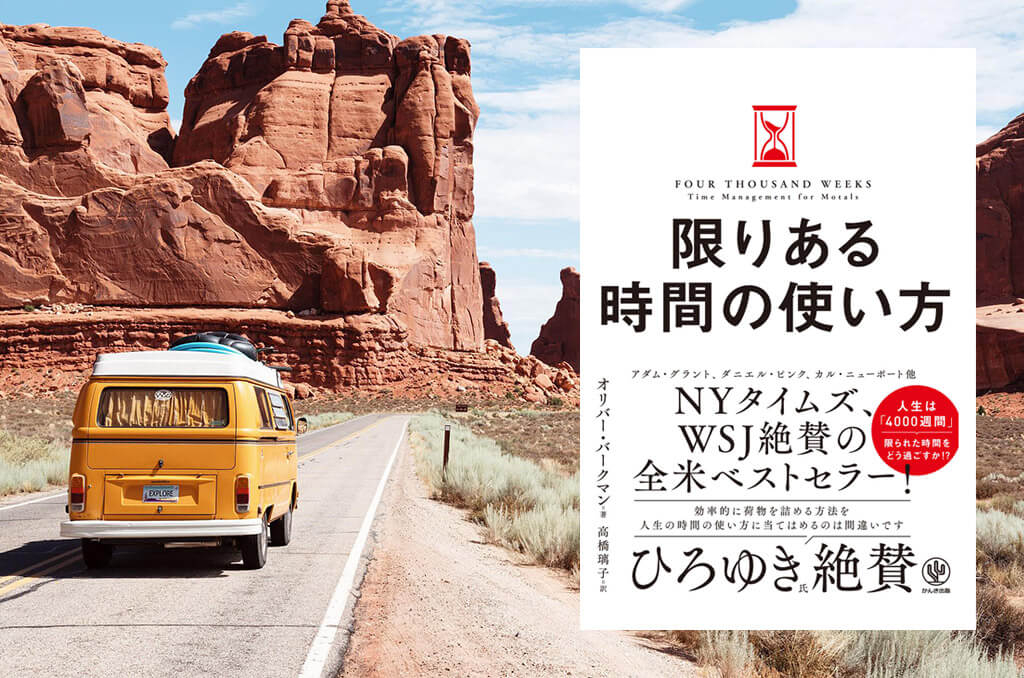

今回ご紹介するのは「限りある時間の使い方」(著者:オリバー・バークマン/翻訳:高橋 璃子)です。

NYタイムズ、WSJ絶賛の全米ベストセラーの本書を読んでみた感じたのは、正直、時間の使い方には「答え」がないということです。

正確に言うと人によって時間の使い方は「違う」ということです。

人が生きる究極の目的は「幸せになるために」だとすると、「こういう時間の使い方をすると幸せになれますよ」などという情報は人によって違う訳です。

その上で、著者は現代もてはやされているライフハックや生産性向上をして時間効率をあげても、時間は増えるどころか減る一方だと主張しています。

僕が感じた本書が一番伝えたいであろうメッセージは「人生にリハーサルをするだけの時間はない」というメッセージです。

全304ページの中から、僕が特に大切だと感じた部分を要約してみました。

【PR】 FIREを本気で目指すあたなへ!YouTubeでも超人気の投資達人になるための無料オンライン投資講座

![]()

この記事の目次

なぜ人は「忙しい」「時間がない」と言いつつ気晴らしにスマホを触るのか?

多くの人はどれだけ忙しくしていてもスマホを触ることがやめられません。

1日24時間では足りないと言いながら、気晴らしのスマホでさらに時間を減らしているのが現実です。

著者曰く気晴らしでスマホを触って邪魔するのは気晴らしの対象(SNSの反応やニュースなど)ではなく、嫌な現実から逃れたいという欲求そのものだそうです。

確かに満員電車の車内、困難な仕事、退屈な時間、他者との間に生じる微妙な空気感を察知した時など…。

今この瞬間に集中することの大切さは本書でも何度も書かれています。

僕はスマホは薬物のような誘惑の対象として捉えていましたが、なるほど…現実逃避だったのかもと腑に落ちました。

これを受けれてからは逃避しない集中力を身につけようと考えられるようになりました。

80歳まで生きると人生の時間は4,000週間

あまり考えたくない現実ですが、人生はたった4,000週間しかありません。

平日5日を嫌な仕事にささげて我慢して過ごし、週末の2日だけを自分の時間として生きていたら人生はあまりにも短いです。

仕事が1日に占める割合は一般的な人であれば1/3です。

「仕事をやめて好きなことをしよう!」と言っても多く人はお金の問題で実現不可能です。

また、ある調査では失業中の人が平日と土・日にメンタルに与える影響では平日がより鬱であると感じるという報告もあります。

人は自分だけ働けていないということに対して精神的にネガティブに陥りやすい生き物なのです。

このことからも4,000週間の使い方として仕事は割り切って嫌々やるものではなく、いかに楽しく充実感をもって取り組むか工夫する余地は大いにあります。

お金と時間の関係

そもそも1日の労働時間という考え方は労働者を効率的に管理するためにできたものです。

狩猟採集生活をしていた頃は、1日に何時間働かなくてはいけないという考え方はなかったはずです。

食べる物を確保できれば、良かっただけなのに、お金持ちになっても、お金の誘惑に負けてしまうと、必要以上のお金を貴重な時間から換金する状態から抜け出せません。

これは以前ご紹介した「DIE WITH ZERO(ゼロで死ね)」にも通じる考え方です。

気になった方は上のリンクからDIE WITH ZEROの要約記事も一緒にご覧ください。

自分に残された時間と、生活するのに必要なお金はいくらなのか?

一度冷静に考えてみると、新たな気付きがあるかもしれません。

仕事が早い人ほど、自分の時間がなくなる矛盾

本書の興味深いメッセージの一つに「時間効率を高めても時間は増えない」というのがあります。

これは2ちゃんねる創業者のひろゆき氏も同感のようです。

昨今は業務効率化ツール、時短レシピ、ショート動画など、あらゆることが短時間でできるものが人気です。

インターネットの通信速度は3G、4Gから5Gへと高速化が進み、映画やアニメも倍速再生で視聴する人がいるほど、昔に比べてあらゆるスピードが上がっています。

スピードは上がっているのに、相変わらず忙しくて時間がいくらあっても足りないという矛盾───。

簡単に言ってしまえば、人が人生で消化できる仕事や情報量が昔に比べて圧倒的に増えていることがあります。

(一生かけても観きれないコンテンツが日々生み出されています)

例えば仕事を例にとってみると、仕事などというのは終わった先から新たな仕事が発生します。

むしろ効率良く仕事をこなせば、周囲から「仕事の早い人=仕事ができる人」という評判と期待値があがり、周囲から相談や依頼が殺到します。

これに対する解決策は自分の限界値を知り、全てやろうとは思わないことであると本書は述べています。

どうでもいい99%は捨てて本当にやりたい1%に集中してみてはいかがでしょうか?

人生でやりたいバケットリストは上位5つまで

投資の神様ウォーレン・バフェットの言葉(100%の確証はない)として───

人生でやりたいこと(バケットリスト)を25個まで作ったら、それを優先順位で上から並べよ。

その上で上位5つのことだけに時間を使うといい。

残りの20個は優先順位「中」にあたる。それらは全て捨てよ。

たった5つに集中せよという言葉は人生がどれくらい短いか意識できますし、まずは5つを確実に最優先で取り組むという覚悟にもなります。

本書の最後に付録としてあったのが、やりたいことリストは開放リストと固定リストを2つ作るというものがあります。

開放リストとは、上限は設けないやりたいことリストであり、固定リストとはその開放リストの中から10個だけに選抜したものです。

集中して取り組むのは固定リストの中からで、10個の中でどれか一つでも片付かなければ11個目は入れられません。

まずは自分の投資分を先に取る

お金を貯めるコツは給料から自分の投資分を先に取ることです。

家賃の支払い、生活費を差し引き、ショッピングなどをして、最後にお金が残ったら貯金をしようと思ってもなかなかできないものです。

時間も同様です。

先に自分のやりたいことのための時間を先取りましょう。

具体的には毎日のスタートである朝の1、2時間は自分のやりたい時間に当てます。

エクササイズやヨガ、語学勉強や映画鑑賞などまずは先に時間天引きします。

自分の時間を自分で使うという感覚は非常に大切です。

多くの人は自分の時間は雇い主・顧客に先に抑えらています。

さらに自分の時間を平気で自分以外のために無償で捧げています。

自分の時間を先取りすることは、自分以外のために使う時間上限を減らすことができます。

限りある時間の使い方として「非目標性の活動」の大切さ

そろそろ本書の核心に迫ります。

人は皆、様々な目標を達成しようと日々を過ごしている。

まだその目標が未達成であれば欲望が満たされず不満に感じ、既に達成した場合、追い求める目標がなくなり、また不満になる。

何かの目標を達成するために活動するのでなはく、ただ活動そのものを楽しむ事だ。

結構悲観的に聞こえるかもしれませんが、実際50人程度の人の人生をつなげれば縄文時代まで戻るほど人の歴史など短いものです。

宇宙規模の歴史で言えば一人の人生などというのは無に等しいです。

そんな一瞬の点の中で自分の力量を超えた大それた事をしようなどと思わず、ちっぽけな自分を受け入れることが大切であると著者は述べています。

この辺の葛藤は哲学者でもあるローマ帝国皇帝のマルクス・アウレリウスの「自省録」にも書かれています。

要するに非目標性の活動(平たく言えば趣味)そのものを楽しめるような時間の使い方も大切であるということです。

サーフィンでも鉄道写真でもピアノを弾くことでも、それが下手であろうと関係ないです。

不満を抱えながら死ぬか?満足して死ぬか?

今の生き方の延長線にその答えがあります。

いつか本当の人生が始まるという希望は捨てる

人生に準備期間やリハーサルはありません。

今が人生の本番です。

いつか本当の人生が始まるという希望や幻想は今すぐ捨てた方が良いと著者は述べています。

僕もこのメッセージがグサッと刺さりました。

例えば…

- 今は必死に働いてお金を貯めて投資してサイドFIREしたら、いつか海外移住しよう。

- 英語を勉強して納得できるレベルになったら外国人の友達を作ろう。

- ダイエットできたら好きな人に告白しよう。

- 経験とスキルと人脈をつけてからビジネスで独立しよう。

- 十分なお金が蓄えられたら家を建てよう。

- 理想の相手と出会えたら結婚しよう。

これらはまさに人生の先送り状態です。

昔から「善は急げ」「思い立ったが吉日」というような言葉があります。

時間は誰にも平等に残されている訳ではありません。

今から残りあと2,000週間あると計算できても、それは2,000週間経ってみてないと、本当に存在していたのか証明できません。

もしかしたら100週間かもしれませんし、7週間かもしれません。

運良く120歳まで生きれたら30歳の人ならまだ4,700週間もあるかもしれません。

冒頭でお伝えした通り、人間は現実から逃避したい生き物です。

それらから逃避や拒否することなく、すべて受け入れ、自分に出来ることを今取りかかりましょう。

今この世に自分が存在するのは、あらゆる奇跡と偶然が重なりあった結果です。

4,000週間が少ないと悲観せず、むしろ4,000週間も与えられたご褒美だと感謝する気持ちが大切なのかもしれません。